犬または猫を飼っている300人の飼い主さまを対象におやつに関するアンケート調査を実施した結果、約9割の飼い主さまがペットにおやつを与えていることがわかりました。

さらに、そのうちの70%以上の飼い主さまが1日1回以上ペットにおやつを与えていることがわかりました。

わたし自身の経験でも、問診の際に「食事以外に何かあげていますか?」と伺うと「おやつは〇〇をあげています」というお返事が返ってくることがほとんどです。

この様に、ペットのおやつはペットと飼い主さまにとって生活習慣の一部となりつつあると考えられます。

そこで、「おやつを与えるのであれば、できるだけペットの身体によいおやつを選びたい」という飼い主さまに向けて正しいおやつの選び方について解説致します。

【獣医師監修】ペットの安全なおやつを見極める!正しいおやつの選び方を徹底解説

【獣医師監修】ペットの安全なおやつを見極める!正しいおやつの選び方を徹底解説

おやつをペットに与える目的のひとつは、単なるおやつとして与えるだけではなく、しつけや投薬の際に使ってペットと飼い主さまのストレスを無くすことです。

また、若齢や高齢、食が細いペットにはおやつを利用することで、一日に必要な栄養を補給するという目的も考えられます。

上記の目的を考えると、犬も猫も生後4か月前後からおやつを与えてもよいと考えられます。

若齢のペットのおやつで最もおすすめなのは、ペットフードの一部をおやつとして与えることです。

手作りおやつであれば茹でたささみを細かく裂いたものなどできるだけシンプルなもの、そして食が細いペットであれば療法食のウエットフードやリキッドタイプのものなどを利用するのもおすすめです。

おやつをあげ始めるタイミングについて

成長期の子犬や子猫にとっては、栄養バランスのとれた食事をしっかり食べることが最も重要です。

おやつは、一日2回または3回の基本の食事をしっかり食べるようになってから与え始めましょう。

食の細いペットだけは、おやつを補助的に使うのもよいと思います。

ただし、おやつをあげすぎてペットが基本の食事を食べなくなるのは本末転倒なので注意しましょう。

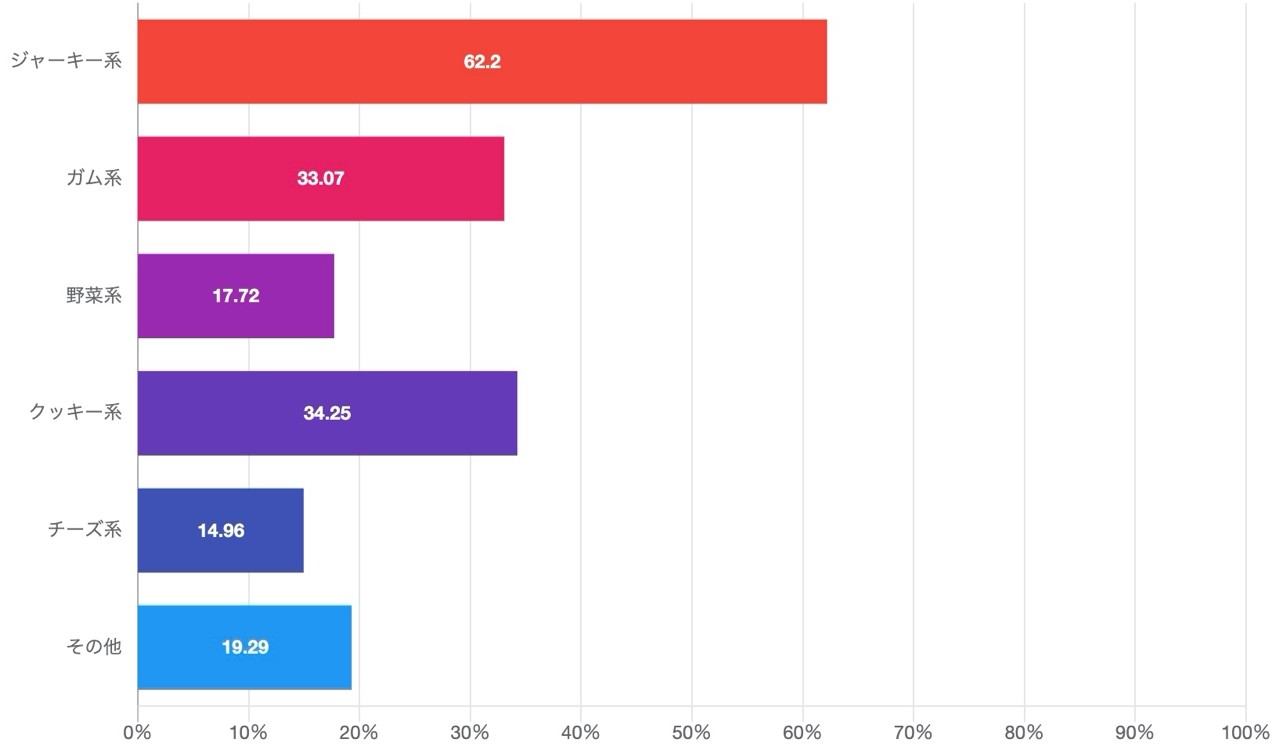

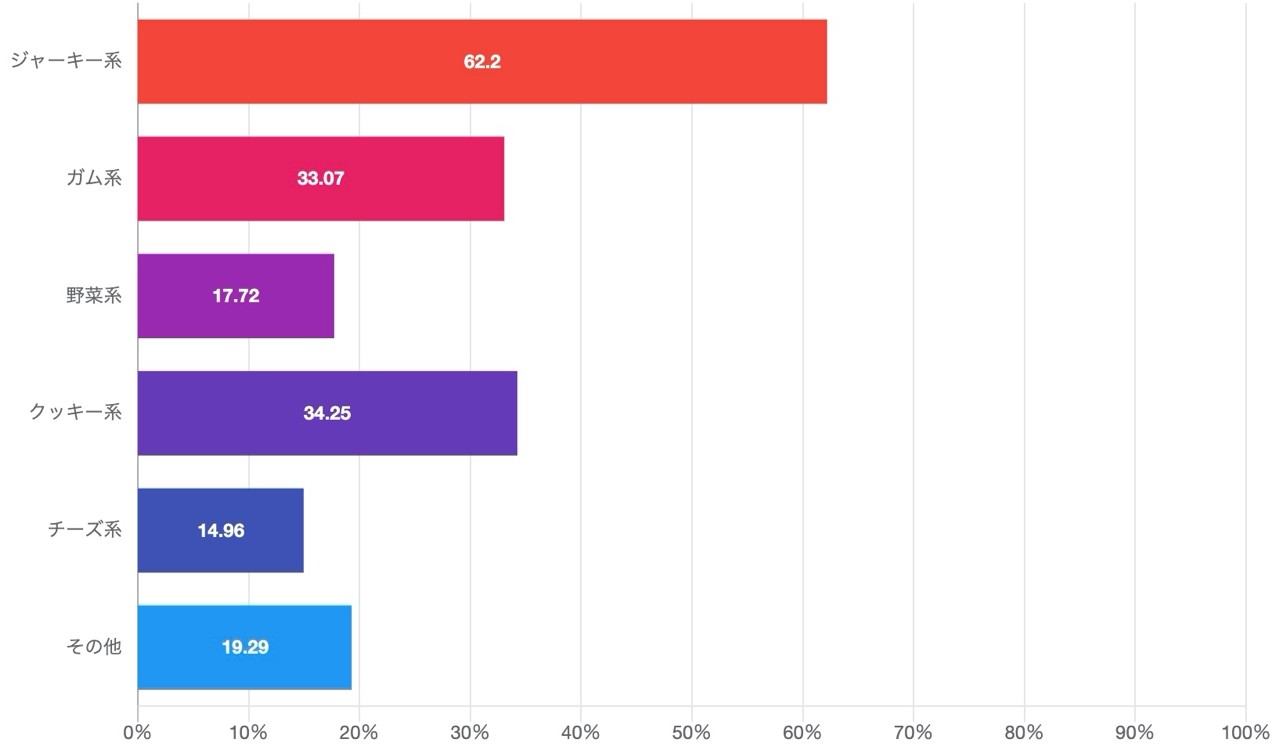

前述のアンケートでペットにおやつを与えている飼い主さまに、「どんなおやつをあげていますか?」という質問をしたところ、最も多かったのがジャーキー系のおやつで、62%の飼い主さまがペットに与えているという結果でした。

次いでクッキー系のおやつとガム系のおやつ、他にはチーズや野菜系のおやつという回答を頂きました。

アンケートの結果から、飼い主さまがペットに与えているおやつの種類の特徴と注意点について以下の表にまとめました。

| おやつの種類 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| ジャーキー系 | 加工品が多く、嗜好性が高い | 加工品は保存料や着色料などの食品添加物や塩分・脂肪分が多い場合がある |

| クッキー系 | 食べやすく、嗜好性が高い | 糖分が多く、カロリーが高い |

| ガム系(歯磨きガムなど) |

デンタルケアの補助として 効果的な場合もある |

カロリーが高め 大きさによっては誤飲の原因になる |

| チーズ | 嗜好性が高い |

カロリーや脂肪分が高い 下痢などの胃腸トラブルやアレルギーの原因になる可能性がある |

| 野菜系 | 人間が食べる食材なので安心 |

玉ねぎやネギなど犬や猫にとって中毒を起こすものに注意 消化不良の原因になる可能性がある |

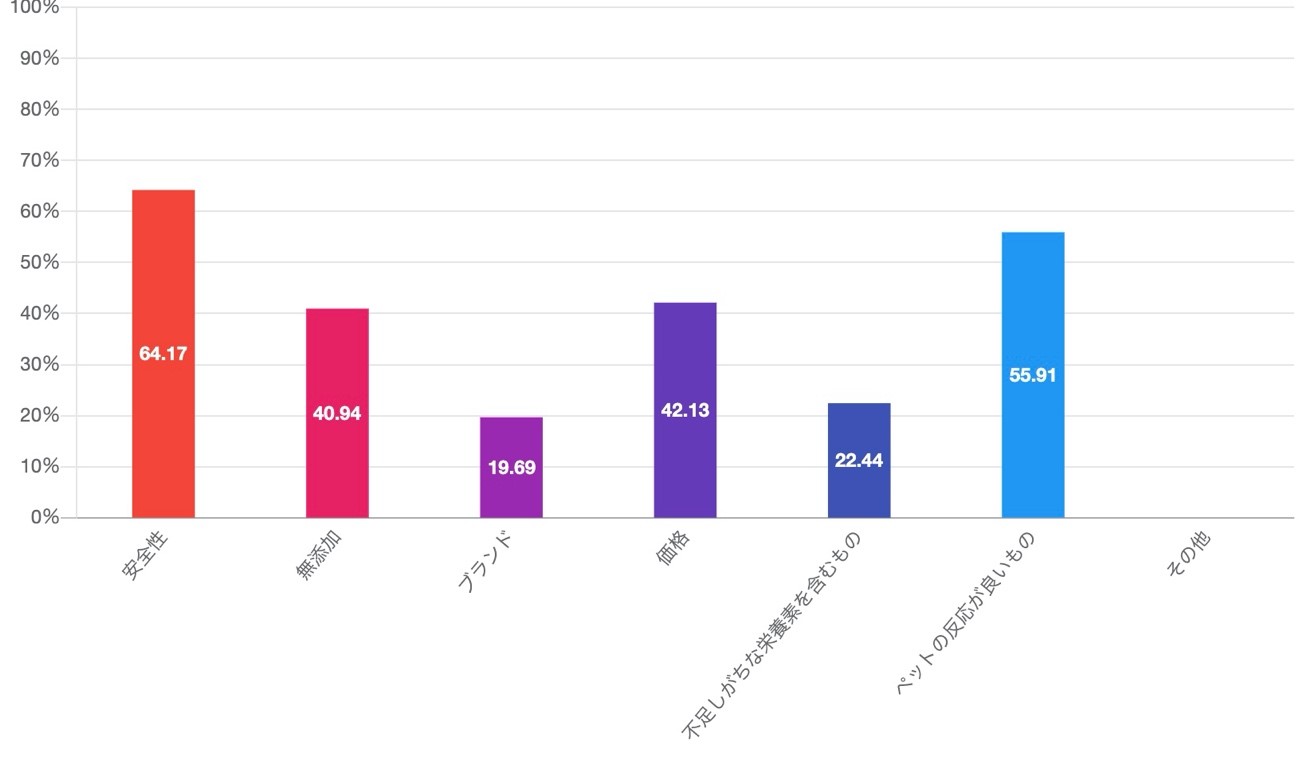

次に、「おやつを選ぶ基準は何ですか?」という質問に対して「安全性」という回答が最も多かったという反面、2番目に多い回答は「ペットの反応が良いもの」、つまりペットの好みを重視している飼い主さまが多いという結果でした。

「ペットが喜ぶ=安全ではない」とは一概には言えませんが、犬や猫が好むものは比較的味が濃いものや甘味や脂肪分が多い食べ物なので注意が必要です。

おやつに含まれている食品添加物は着色料など発がん性があるものがあり、チーズなどの乳製品も消化器症状やアレルギーを引き起こす可能性があります。

しかし、それよりも高脂肪・高カロリーのおやつを食べることで起こる嘔吐や下痢などの消化器症状、膵炎や高脂血症、さらに肥満が原因で起こる代謝疾患や整形学的疾患の方がよく見られる病気です。

特に肥満は、糖尿病や脂質代謝異常などの代謝疾患、ガン、関節疾患などのリスクを増加し、寿命を縮めることがわかっています。

なお、ジャーキーなどの加工品のおやつを常食しているトイプードルの飼い主さまが、加工品のおやつをやめたところ涙やけがきれいに治ったというケースもありました。

おやつが原因で病気になった場合治療費はどれくらいかかりますか?

最も多いと思われる下痢や嘔吐などの消化器疾患の場合は、症状が軽ければ下痢止めや制吐剤の投薬などの対症療法で治療します。

症状が重い場合や膵炎の場合は、血液検査などの検査、点滴治療や状態によっては炎症を抑える効果の高い特殊薬の使用が必要です。

さらに、状態によっては1週間ほどの入院が必要になる場合があり、数万円以上の高額の治療費が予想されます。

<治療費の一例>

| 治療内容 | 治療費 |

|---|---|

| 診察料 | 500円~2,000円前後 |

| 血液検査 | 10,000円~ |

| 入院費 | 1日およそ5,000円~ |

| 点滴治療 | 1日5,000円~ |

| 制吐剤など皮下注射 | 1回2,000円~ |

| 特殊注射(およそ3日間~5日間使用) | 1回8,000円 |

注)動物病院では、法律の規定により治療費の設定を各病院の采配で行っているため、治療費の一例としてお考え下さい。

「正しいおやつ」とはどんなおやつのことでしょうか?

正しいおやつの条件とは

- ・ペットの健康に悪い影響を及ぼす可能性がなるべく少ない

- ・ペットの身体や体調に合っている

- ・ペットの嗜好性が高い

3点です。

その条件から選ぶおやつとしておすすめなのは

- ・普段食べているペットフードの一部を与える

- ・手作りのおやつ(素材そのものを加熱する、焼くなどシンプルなおやつがおすすめ)

例)ササミをゆでて細かく裂いたもの、ササミを平らにしてオーブンで焼いたもの

レバーをゆでてオーブンで焼いたもの(あげすぎるとビタミンA欠乏症になるので毎日続けて与えない)、白身魚を加熱したもの

ゆでたサツマイモをカットしたもの、リンゴを小さくカットしたもの、

手作りのクッキー(バターや塩は入れない)など - ・市販のおやつは、素材そのものを乾燥したジャーキー(鹿肉・馬肉・魚など)などで保存料などの食品添加物が無添加のもの

- ・ヤギミルクなど水分が摂れるもの

です。

市販のおやつを購入する場合は、食品添加物がなるべく入っていないものや脂肪分や塩分が少ないおやつを選びましょう。

最近は、動物病院専売品のおやつや持病があるペット用のおやつもかなり増えてきています。

泌尿器疾患や消化器疾患があるペットの飼い主さまは、かかりつけの動物病院で相談してみましょう。

さらに、どんなおやつであっても量を多くあげすぎないように注意することが大切です。

おやつの量の目安は全給餌量の10%を超えないことですが、体調や体重によって調整する必要があります。

また、与えても健康上問題がないと言われているものでも毎日続けて大量に与え続けると、消化器症状や皮膚疾患など食物不耐性によるトラブルが発生するケースもあります。

身体にあったおやつを3~5種類くらいローテーションして与えるのもおすすめです。

「栄養のバランスのとれた食事をきちんと与えていればペットにおやつは要らない」という考え方もあります。

しかし、日常的にペットにおやつを与える飼い主さまが多いというアンケート結果からも、おやつはペットと飼い主さまの両方に何らかの効果(メリット)をもたらしていると考えられます。

おやつの効果の例として挙げられるのは、

- ・おやつをもらってペットが喜ぶ姿を見て癒される

- ・投薬やしつけが楽になる

- ・コミュニュケーションツールのひとつ

- ・外出先での栄養補給や水分補給

- ・デンタルケアの補助

などです。

繰り返しになりますが、この様なおやつの効果(メリット)を得るためには、食品添加物が多く含まれている加工品や脂肪分・糖分・塩分が多すぎるおやつを避け、量を与えすぎないように気をつけることが大切です。

ペットには、人間の様な公的な健康保険制度がありません。

そのため、動物病院での治療費は全て自己負担です。

若くて元気なペットでも、事故やケガ、誤飲などいつ何が起こるかは全く予想ができません。

前述の様に、おやつの与えすぎによって何らかのトラブルが発生する場合もあります。

そして、手術や入院が必要になった場合、動物病院に支払う治療費は100%自己負担なので高額になることが予想されます。

この様に何かあった時の突然の出費に備えるために、ペット保険があります。

ペット保険とは、保険会社に保険料を支払う代わりに、高額になりがちな動物病院での治療費の一部を保険会社が補償するという民間のサービスです。

現在国内でペット保険を扱う会社は、10社以上あります。

どの保険会社も「ペットの医療費の負担を軽くする」という目的は同じですが、保険会社やプランによって加入条件や補償内容等が異なります。

ご自身でペットのために日々治療費等を備えておくという方法もあり、どんな補償内容が必要かは人それぞれですが、わたし自身は飼い主さまにペット保険の加入をおすすめしています。

ここでは、ペット保険の選び方のポイントについてお伝えします。

ペット保険選びのポイント

ペット保険を選ぶポイントは以下の3つです。

- ●保険料

- ●補償内容の違い

- ●加入時の年齢

<保険料>

一般的に、補償内容が多ければ多いほど、さらにペットの年齢に比例して保険料は高くなり、実際に支払う保険料は、月額500円~1万円くらいまでとかなり差があります。

どの補償内容が必要なのか検討し、保険料とのバランスを考えて決めましょう。

<補償内容>

補償内容は、手術のみ補償するプラン、通院も含め手術や入院も補償するプラン、高額になる可能性のある手術の補償金額が非常に多いプランなど様々なプランがあります。

補償割合は、30%~90%など保険会社やプランによって様々です。

保険料とのバランスもありますが、「万が一の事態に備え高額になりがちなペットの治療費の負担を軽くし、さらに通院のハードルが下がる」という意味では通院と手術・入院すべてをバランスよく補償するプランがおすすめです。

<加入時の年齢>

ペット保険は、ペットの年齢が高ければ高いほど保険料が高くなるのが一般的です。

また、ある程度の年齢になると加入できないプランもあります。

反対に、シニア専用の保険やシニアになっても継続できるペット保険もあります。

犬や猫の平均寿命は約15歳なので、シニアになっても使い続けられるペット保険をおすすめします。

保険会社によっては動物病院での支払い時に補償額を差し引いて窓口精算できる(対応可能動物病院のみ)ペット保険やLINEなどを使って簡単に保険の申請手続きができるペット保険、さらに医療やしつけについて獣医師に24時間無料電話相談ができるサービスが付帯しているペット保険もあります。

初めてペットを飼う方には、この様な相談ができる付帯サービスがあるペット保険がおすすめです。

また、ペット保険は病気やケガのために備える目的のものなので、ワクチンや不妊・去勢手術、ノミ・マダニなどの予防に関するものや保険加入前に発症している病気や先天性疾患に関しては補償の対象外なので注意しましょう。

さらに、ペット保険の補償には限度額や限度日数・回数など制限があります。

保険料を安くすることを目的として免責金額(ある一定の金額まで加入者が自己負担する金額のことです)の設定がある場合、保険の適用が開始される日なども保険料や補償内容・年齢などの加入条件と併せて確認しておくと安心です。

この記事の監修者

現在複数の動物病院で臨床獣医師として勤務しながら専門知識や経験を活かして各種メディアや個人サイトでライターとして情報を発信している。

▼ドリトルけいのいぬねこ健康相談室

https://www.dolittlekei.com/

ライフワークは「ペットと飼い主様がより元気で幸せに過ごすお手伝いをする」こと。

ご契約の際は引受保険会社のパンフレット、webサイト等で商品資料をご確認の上、お申込みください。

また、重要事項等の説明もあわせてご確認くださるようお願い申し上げます。

- 取扱代理店

- 株式会社エレメント

- 本社:〒212-0052 神奈川県川崎市幸区古市場1-15

- [勧誘方針]

- [会社概要]

- [プライバシーポリシー]

- [代理店の立場]

- 【SBIプリズム少額短期保険株式会社】JACAP202300041

- 【アイペット損害保険株式会社】募2209-223(23.08)

- 【株式会社FPC】FPC-EL-HO

- 【ペットメディカルサポート株式会社】20110701-2-001-2

- 【ペット&ファミリー損害保険株式会社】PF-D-112 201209

- 【アニコム損害保険株式会社】WD170045 17年7月(代理店は保険契約の締結の媒介を行います)

- 【アクサ損害保険株式会社】PET0231-122-0222

- 【楽天損害保険株式会社】R232203420

- 【日本ペット少額短期保険】承認番号:018-044(190326)

- 【au損害保険株式会社】募集文書番号 B16C310686(1703)

- 【SBIいきいき少額短期保険株式会社】B2-18-E0008

- 【リトルファミリー少額短期保険株式会社】(2022年8月承認)2022-087